デジタル庁が行政や公共機関、民間企業の人々が見やすいダッシュボードを効率的に作るための方法を提供している

内容がとても良かったのですぐ引き出せるようにメモ

ダッシュボードには、2つの類型があるらしい

- 現状を基準と照らし合わせ、異常などに素早く気づき、行動の必要性を判断する「提示型」

- 明確な判断基準がない事柄について、差分を発見したり、その源流を特定して掘り下げる「探索型」

ここでは「提案型」を中心に取り上げている

ダッシュボード作成手順

要件の整理

まず要件を整理する

ここでは、要件定義ワークシートが用意されているので、これを使う

- 目的を定義する

- 制約条件を定義する(パソコンとタブレットサイズに対応する必要がある、重要な指標は多くても3枚以内でまとめる、など)

プロトタイピング

実装前にプロトタイプを作って関係者と話し合う

ここでは、ダッシュボードイメージ作成キットが用意されている

- 載せるべき情報の整理をする(必要な情報の一覧化、グラフ候補の選定)

- 載せるべき情報を選ぶ際の原則

- 目的に則する

- 分解できる

- 違いに気付ける

- 鮮度が高い

- 載せるべき情報を選ぶ際の原則

- プロトタイプを作る(表層の前に、骨格となるレイアウトを決める)

- ダッシュボード設計の原則

- 構造を伝える

- 適切な情報量にする

- 複雑な操作を要求しない

- 比較対象を提供する

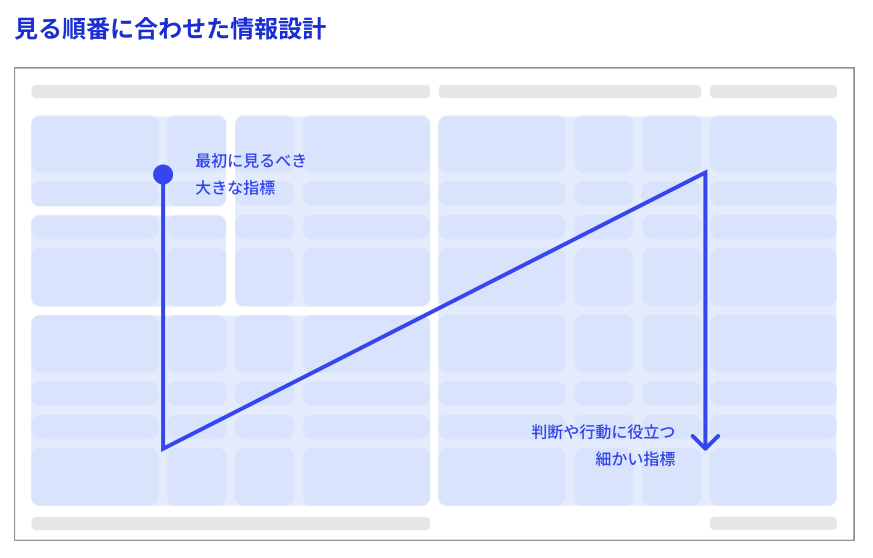

- レイアウトは左上から右下に向かって全体が並ぶように配置する

- ダッシュボード設計の原則

- 関係者と話、フィードバックを得る

- 次にステップで進める

- ヒアリングする

- 反映方針を検討する

- 改善する(1に戻る)

- 次にステップで進める

情報表現のポイント

- グラフの種類と選び方

- カラーパレットはデジタル庁デザインシステムから選ぶ

- 組み合わせは以下

- コントラスト比の考え方

- 3:1のコントラスト比を確保

- マウスオーバーかフォーカス時に数字を表示

- グラフの色面領域の近くに数値を記載

- 色覚多様性の考慮

- グラフ設計の原則

- 知りたいことを知れる

- シンプルにする

- 強弱をつける

- 意味のある順列にする

- 待たせすぎない

- 誤解を生まない

- わかりやすく表記する

- 表現を歪曲しない

- データを定義する

- メタ情報を記載する

- 知りたいことを知れる